O último Rolêvo – C6 Fest

Nossas últimas centrais. Kraftwerk; textos colaborativos; Música para Camalerdões.

Bom dia, assinante e colaborador(a) do RelevO.

Hoje, apresentamos a vocês nossa cobertura do C6 Fest, que aconteceu em São Paulo e Rio de Janeiro entre 18 e 22 de maio – fomos apenas apenas para SP –, com bastidores do nosso mais recente RolêvO. Trata-se do mesmo texto publicado nas centrais da edição de junho (já recebeu a sua?), acrescido de notas de rodapé e hiperlinks – literalmente o que levamos dessa vida.

Geralmente, um RolêvO1 reúne três premissas básicas: potencial de diversão, imersão e admiração pelos artistas envolvidos. Do processo de mendicância por credenciais à confecção das páginas impressas, são meses de expectativas, soluções logísticas e perturbação aos amigos mais próximos. Sempre gostamos e precisamos fazer mais.

Dito isso, você pode conferir a íntegra da nossa cobertura, bem como notas tão exclusivas quanto o sticker da tartaruga que voa.

C6 FEST: coração das trevas, robôs em delírio

Bem-vindos ao mais recente e completo RolêvO, sob as batidas dos fundadores das batidas e com mais uma série de impressões desimportantes. Para encontrar Jornalismo de qualidade, procure em outro lugar!2

Com ares de happy hour de firma da Faria Lima, o primeiro dia de C6 Fest, que ousou começar em plena tarde de uma sexta-feira comercial, estava vazio. Ao chegarmos3 ao Ibirapuera sob um auspicioso pôr do sol e reclamando protocolarmente do trânsito, a sensação era de que não havia nada de diferente por ali – até porque alguns corredores pagavam suas diárias musculares e diversos casais caminhavam com seus cães bem tosados pelas pistas do Parque. No fim e como balanço afetivo, veríamos que este aspecto de exclusividade seria o ponto alto do festival ao longo do final de semana.

Pudemos observar que o baixo público – ora de nicho ultraespecífico, ora de gente caída de paraquedas, ora de influencers que não sabiam a diferença entre Kraftwerk e papel kraft – fez o festival operar numa frequência singular e surpreendente em muitas frentes. Nesse contexto de quem começa a explorar um território novo e a entender como se consomem as coisas, adentramos a Tenda Heineken, repleta de quiosques de drinks e comidas, além de árvores cobertas como se fossem blocos de pedra da Ilha de Páscoa, para assistir a uma das atrações mais promissoras de todo o line-up: a britânica Arlo Parks, uma das mulheres mais fofas e carismáticas do mundo (não confundir com Arvo Pärt nem com Linkin Park).

Antes, porém, nos aventuramos pelo som da banda inglesa Dry Cleaning, uma dessas experiências pós-punk modernas que raramente passam do primeiro álbum. Ainda que fizesse um show para no máximo 400 pessoas, o grupo liderado por Florence Shaw serviu como um interessante ponto de partida da turma Relevense, e com louvor. Por volta das 19h, estávamos todos cientes de que, para comprar bebida, era preciso fazer uso do cartão ZigPay e abastecer de créditos, que seriam descontados nos quiosques ou com pessoas com hastes nas costas e biqueiras individuais de chope. Talvez não seja necessário explicar como isso pode irritar o cidadão que fica com dinheiros a ver depois do festival por ter se perdido nas contas (nota: o saldo é reembolsável. Outra nota: com uma taxa de R$ 10).

Enquanto comprávamos uma Heineken 0 (que, com tristeza, depois percebemos ser distribuída de graça em estandes promocionais), a voz de Florence Shaw começava a esquentar um público ainda morno, que se amontoava para a atração principal e deixava a tenda com uma atmosfera de “o que está acontecendo aqui?”. Às 19h25, finalmente, a voz de anjo de Arlo Parks rompeu o marasmo local e comandou a primeira noite do C6 Fest. Cantora, compositora e poeta, Parks trouxe seu pop jazz autêntico e grudento. Se você não a conhece pelo nome, ‘Too Good’ certamente já tocou no seu rádio (ou TikTok).

Depois disso, deixamos Christine and the Queens de lado e fomos dar uma boa volta pelo festival. Na pista Pacubra, os DJs da Gop Tun tinham seu momento de inferno astral, reforçando qualquer ditado que você prefira sobre sucesso e fracasso ou festa que não deu boa. Se semanas antes eles esbanjavam liderança em seu próprio festival, na primeira noite do C6 Fest não passavam de um nome avulso inexplorado pelo público, a ponto de passarmos pelo espaço e nos perguntarmos se realmente tinha começado ou se era apenas uma passagem de som.

Com horário antecipado (de 0h para 20h [!]) e diante do baixo público, eram prestigiados por meia dúzia de entusiastas – como as festas do RelevO, mas sem a visita da polícia. Em compensação, o espaço, repleto de puffs, proporcionava um descanso fundamental para aqueles que chegavam de mais de seis horas de ônibus e pensavam na economia de energia. Logo depois, passamos pelo auditório interno completamente lotado e conferimos Mônica Salmaso com a Orquestra Ouro Negro. Aos poucos, a noite avisava a necessidade de descanso: sábado seria O Dia4.

Rastejar pela lâmina de uma navalha

No sábado, chegamos mais de uma hora antes do início do show do Model 500, do pioneiro Juan Atkins, já respirando a expectativa pela apresentação do Kraftwerk, marcada para 19h20. Apesar do mood techno malvadão, bom para anunciar o fim das luzes do dia, as pessoas, a maioria de 30+, começavam timidamente a se aglomerar em frente ao palco externo para conferir de perto uma das maiores bandas de música eletrônica de todos os tempos. De véspera, nos sentimos como a criança que vai pela primeira vez ao estádio.

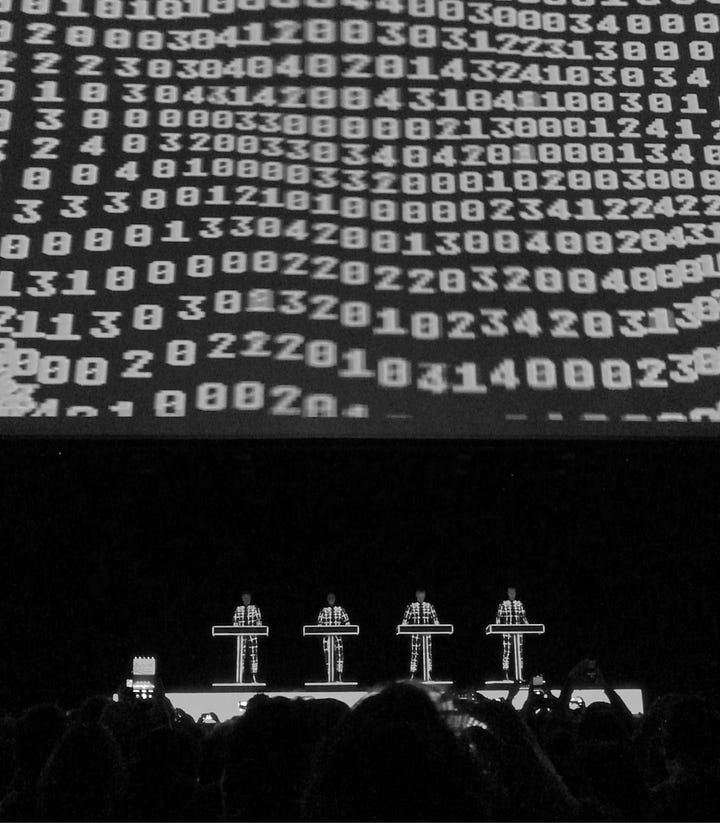

Boing, boom, tschak. Kraftwerk é simplesmente uma experiência sublime. O máximo do mínimo. Gênios não se envergonham de autoplágio, da autorreciclagem extrema. E o Kraftwerk – a essa altura, basicamente Ralf Hütter mais três sócios-torcedores rotativos do Fortuna Düsseldorf – abraçaram a repetição de catálogo como parte de suas engrenagens.

A própria aposentadoria das composições é muito mais um sinal de elegância, de “era isso aí que tínhamos a dizer, o resto já não nos interessa tanto” do que desgaste. Com a carteirada de precursores de tudo que está aí, eles (ou ele) poderiam encher o bolso proferindo obviedades sobre inteligência artificial, robôs, chips, Elon Musk grávido de um cavalo etc., ou enchendo o saco como um Roger Waters em qualquer dia da semana. Mas não. Eles se retiraram em sua masmorra misteriosa e, klingklang!, apenas esporadicamente se preocupam em refinar (revisitar) o que outrora pariram.

É preciso deixar claro que ninguém tem certeza sobre o que esses senhores fazem em cima do palco. É fato que eles sabem tocar suas composições, afinal todas elas emergiram em contexto analógico (ou a maioria, até a década de 1980 – incluindo o Computer World, ironicamente), cabendo à própria banda inventar suas ferramentas e aperfeiçoá-las a ponto de representar o que ela queria. E o que Kraftwerk queria representar?

“Estrada”. “Trens”. “Radioatividade”. “Vitamina”. Veja, não se trata de “eu gosto de trens” ou “trens existem”. Apenas “trens”. Não sabemos de que forma a tessitura cósmica reuniu (principalmente) dois alemães estranhos (mesmo para alemães) a ponto de eles criarem uma linguagem própria, de significantes extremamente complexos para significados tão estupidamente concretos. O máximo do mínimo. E, naturalmente, nada de estúpido. Sublime.

Os 75 minutos de show, curtíssimos, foram uma das experiências musicais mais avassaladoras da vida dos envolvidos neste Jornal – e, acreditamos, de todo o resto do público, que contemplava as animações retrofuturistas projetadas no fundo do auditório de Oscar Niemeyer. Talvez devêssemos tentar explicar, mas não faz sentido. Todos conhecem o setlist de cada turnê, que varia muito pouco. Existem, sim – indubitavelmente –, variações ao vivo, o que nos alivia diante da possibilidade de, vai saber, quatro senhores só apertarem o play vestindo lycra fosforescente e rirem da nossa cara (em alemão!).

Do que também estamos convictos – e, olha, fomos em uma turma grande, de esnobes de todos os tipos, incluindo bons sommeliers de DJ5 – é a qualidade permanente do som, que nem por um segundo tem valor meramente simbólico, de volta olímpica, aquele culto oco e deprimente por um legado que não se sustenta. De jeito nenhum. É soco na cara e meditação; contemplação e hiperatividade; pés no céu e cabeça na grama. Tecnicamente perfeito – uma máquina! No lado positivo do fato negativo, a brevidade da apresentação fez com que Hütter e demais rabótniks mantivessem tudo lá em cima 100% do tempo, cortando as ondas mais lentas. Não houve tempo para respirar. Foi marcação na área do adversário e recuperação intensiva da posse de bola.

Kraftwerk é o apogeu da melodia e da textura, dois elementos potencializados ao vivo. É um sopro de Deus, robô ou não. Ter testemunhado aqueles 75 minutos é uma dádiva pela qual seremos gratos até o fim dos tempos. Boooing, boom, tschak.

Everything, everything, everything

Depois do Kraftwerk, já era perceptível certa melancolia, nostalgia, fim da bateria de muitos espectadores. Até voltamos a lembrar das rodinhas de espectadores que não paravam de falar durante as músicas e de filmar absolutamente tudo6. Muitos, aliás, simplesmente foram embora, como se pensassem: “por hoje, deu”. E talvez não estivessem equivocados. Lembramos também que acabou a água dos banheiros.

A experiência pulsante, excitante, centrífuga do Underworld veio para libertar as últimas trincheiras da consciência. Era como se assistíssemos à final da Copa de 70 pelo viés dos jogadores em campo. Assim como o Kraftwerk, a lista de clássicos era conhecida, começando com a acelerada ‘Juanita’ e encerrando com a reta de circuito de automobilismo ‘Born Slippy’, mesmo que, para muitos, eles sejam apenas “aquele duo das músicas de Trainspotting”.

O Underworld trouxe ao palco uma experiência próxima aos rituais de drogadição de nossos ancestrais. Ritmo, ritmo, melodia, melodia, intensidades com momentos de obscuridade e de muitas luzes. De ‘Dark and Long (Dark Train)’ a ‘King of Snake’, pudemos resgatar aquela sensação sempre buscada pelos amantes de música – ou clubbers, como se dizia nos anos 1990 –, isto é, o entusiasmo com o lirismo.

Pois os britânicos (de Gales, que se fosse um país sério não precisaria se intitular “País de” Gales!) promovem o que não temos receio de definir como viagem ao centro da Terra da música eletrônica. Karl Hyde e Rick Smith emendarem uma sessão de bombas, Hyde atravessando o palco como quem crava uma estaca no peito da plateia e depois acaricia: frenesi, atenção, recomeço, aceleração. Experiência de gravidade zero.

Para uma parte da caravana do RelevO, o Underworld simboliza uma apresentação inicial à transcendência pela repetição, isso de buscar o mínimo elegante, como ‘Rez/Cowgirl’, a ambição de conectar-se ao outro pela linguagem não explicitamente dita, uma comunhão sem palavras ou exageros, ou pensarmos pelo ângulo do exagero mínimo. A apresentação das nove músicas espalhadas pelos mais de 30 anos de carreira entregou o que se esperava, como chegar a um pico da montanha e pensar “realmente, é isto”.

Depois do Underworld, restava um palco – um ambiente legal, inclusive. Nele, uma festinha começava a crescer, diante do fim de todos os shows. DJs, música, luzes; nada anormal. Mas era apenas uma festa, e ouvir música – música alegre – depois de Kraftwerk e Underworld parecia uma ofensa. Havíamos acabado de descer ao coração das trevas, então tudo aquilo parecia uma simulação malfeita. Não havia nada de errado com o ambiente em si (não obstante a presença de alguns figurantes de Succession, o tipo de paulistano caricato que deveria estar num “rolê no Ibira, mestre”). Desolado, sem chão, sem pai nem mãe, a satisfação alheia nos incomodava num grau moral, fenomenológico, metafísico. Não estar desolado configurava um desrespeito, e assim fomos embora – sem ter compreendido, nem por um segundo, que caminho seguir ao longo dos palcos e da própria saída. No quarto onde dormimos, enxergávamos formas no papel de parede e assistimos a um show completo do Kraftwerk no YouTube7. Quando as formas sumiram, conseguimos dormir.

Toda arte é uma confissão

Dois terços do RelevO contemplaram Caetano Veloso8 – que se atrasou – enquanto consumiam Heineken 0 gratuitas (lição aprendida) para refrescar e viver a deliciosa sensação de vantagem. Um terço ficou até o fim; outro foi conferir Weyes Blood desde o início. E, olha, ainda pisoteado emocionalmente pela noite anterior, foi bonito testemunhar este octogenário (!) pincelar um pouco de cada fase da carreira no palco aberto do Ibirapuera. Crianças corriam alegres; senhores cantavam afinados; famílias assistiam sentadas na grama. Com vitalidade, banda digna da lenda e um cabelo esplendoroso, Caetano passou por ‘Baby’, ‘Sozinho’, ‘Leãozinho’, ‘You Don’t Know Me’9 e encerrou com ‘Odara’. Foi o suficiente para enxergar alguma luz após a orfandade de sábado.

O som da americana Weyes Blood é conhecido por ser uma “imersão triste em meio à água”. Assistindo ao show, entendemos por quê. Vestido branco longo, cabelo de elfo, voz de fada, projeções aquosas e um completo estado de melancolia fazem da apresentação dessa multi-instrumentista americana uma das mais interessantes de se ver ao vivo.

Em determinado momento, ela – que por sinal se chama Natalie – perguntou ao público quem ali acreditava em astrologia. Os fãs se mostraram divididos nas respostas (traço tipicamente geminiano!, ou algo assim). A sra. Blood levou na brincadeira e afirmou que “não importava a resposta, dali em diante adentraríamos a uma nova galáxia”. Foi então que ‘Andromeda’, faixa preferida deste Jornal, começou a tocar. Todos os celulares começaram a filmar o que parecia ser uma levitação da fada.

O show terminou com uma bela projeção de águas tomando conta da cantora no palco, um mergulho completo no submundo da melancolia. Se nem todas as músicas encantam, a apresentação valida o hype. Bela experiência.

Domingo estava chegando ao fim, e um dos terços do RelevO estava pronto para descarregar toda a emoção no que considerava o segundo show mais aguardado do festival. The War on Drugs tem um estilo peculiar: a banda se equilibra bem numa linha tênue entre o rock susse de tiozão beirando os 50 e um indie progressivo que conquista jovens blasé que já superaram o rock. Com um setlist enxuto, que frustrou os fãs mais apreensivos do final de semana – ao menos proporcionalmente, uma vez que se concentravam naquela tenda –, os americanos de Filadélfia aqueceram os corações das diferentes safras de geração Y.

‘An Ocean in Between the Waves’ explodiu logo depois da introdução. A partir daí, solos românticos de guitarra eram tomados como gostosos abraços. A decepção ficou apenas com a ausência de ‘Thinking of a Place’, uma pancada perfeita de 11 minutos, que, como Ronaldinho Gaúcho em 2010, ficou fora da convocação – e que eles haviam tocado um dia antes no Rio. Ainda assim, a banda finalizou a noite com ‘Under the Pressure’ (não confundir com ‘Under Pressure’), um momento lindíssimo que coroou a bela apresentação redondinha, afinada, infelizmente muito curta – um dos problemas dos “semipocket” shows do C6 Fest.

(Um contra-argumento: o outro terço do RelevO que prestigiou War on Drugs achou tudo muito enfadonho. Músicos competentes correndo pouco risco em uma proposta redonda demais, afinada demais, americana demais. Then again, a ressaca de Kraftwerk + Underworld ainda ecoava. De todo modo, diante do contraste, seguimos preferindo apenas Drugs, embora tenhamos gastado essa piada ao longo dos três dias de festival.)

Por fim, o auditório. Chegamos – semivivos – a tempo de ver boa parte do show dos prodígios Domi & JDBeck, um duo extraordinariamente jovem (ela, francesa; ele, americano) que assusta – literalmente – pela qualidade técnica. Dois polvos com cara, humor e desprendimento de geração Z destruindo no piano e na bateria como veteranos consagrados. A apresentação encantou o auditório do Ibirapuera, que certamente dispunha do público mais segmentado de todos (ali só tinha a nata da nata; gente cuja língua materna é a partitura; colecionador de disco em edição limitada do Japão – todo tipo de arrombado qualificado. Adoramos, apesar de nos sentirmos uma fraude).

O show seguinte, The Comet Is Coming, era imperdível. Banda londrina meio jazz, meio eletrônica, totalmente pancada na cabeça. E, bom, perdemos. Já passava da meia-noite de domingo e não havia mais um sopro de alma em nossos corpos. Também estávamos em São Paulo, oras, onde toda logística toma muito tempo. Pior: fomos embora porque sabíamos que gostaríamos, então cortar pela raiz seria a melhor solução10. Mas não seja por isso! O chatGPT inventou nossa experiência:

Os acordes da fusão inebriante entre jazz e música eletrônica ecoavam nas paredes do auditório, criando um ambiente cósmico, onde os limites do imaginário se desvaneciam. Shabaka Hutchings, o virtuoso saxofonista, dançava com seu instrumento, arrancando notas que pareciam brotar de uma fonte divina. Seus solos ardentes entrelaçavam-se com os teclados enigmáticos de Danalogue, que adicionavam uma camada de mistério ao espetáculo, como se estivessem revelando segredos ocultos do universo.

A noite no Auditório do Parque Ibirapuera foi mais do que um simples show, foi uma experiência existencial. The Comet is Coming nos provou que a música é capaz de transcender as fronteiras do real, de nos levar a um estado de suspensão, onde as emoções se misturam em uma catarse coletiva.

Ah, como Nelson Rodrigues bem disse: “Toda arte é uma confissão”. E nesse show extraordinário, The Comet is Coming nos confessou sua genialidade, sua ousadia musical e sua capacidade de nos transportar para além das convenções. Foi uma noite em que a música e o cosmos se encontraram, em que fomos agraciados com um espetáculo celestial, eternizado em nossas memórias.

We are the robots, carai. Obrigado e até o próximo RolêvO!

Todos os Rolêvos anteriores estão disponíveis aqui no Substack.

A começar pelo título: no impresso, ficou “o coração das trevas, robôs em delírio”; uma discordância amigável entre editor e editor-assistente. Como, neste ambiente, é o segundo quem controla os meios de produção, não há espaço para diálogo!

Tínhamos três pessoas diferentes escrevendo, portanto escolhemos simplesmente escrever na primeira pessoa do plural e não prezar pela dubiedade. Inclusive, gostamos (todos) muito dos relatos do Scream & Yell sobre o evento (ali sim, jornalismo de qualidade…).

Não foi uma completa verdade. Aproveitamos para conhecer o fundamental Caledônia Whisky & Co., experiência gradualmente etílica e maravilhosa. Baita bar e, em termos de São Paulo – uma cidade onde alguém pode vender um bauru sem orégano por R$ 15 sem ser apedrejado –, sequer podemos qualificar como caro.

De Curitiba, fomos em mais de uma dúzia – não todos relacionados ao RelevO, evidentemente.

Já a nossa caravana criou um drive de memórias. Também questionamos a capacidade de armazenamento de nossos celulares.

Tecnicamente, este era o estado mental de apenas um dos integrantes. Que não se pronunciará. Mas adorei… adorou*.

Membros da equipe do RelevO criticaram veementemente a não ida do editor ao show, que escolheu voltar a Curitiba e jogar um campeonato de futsal de jornalistas – que ele já disputa todo ano. Uma sequência de erros de mau julgamento que me fizeram dizer a ele, com a maior sinceridade possível, “eu nunca te respeitei tão pouco”.

O canal de Flavio Mendes, linkado na música (e aqui), é uma obra-prima da cultura brasileira. Recomendamos com ênfase.

E, diferentemente, de outros sevandijas e proxenetas, 90% da equipe do RelevO passou incólume por estádios de futebol e furto consentido no Mercado Municipal.